4.1. Eine Uralte Bitte um Frieden:

Sumerischer Text auf dem Diskos von Phaistos

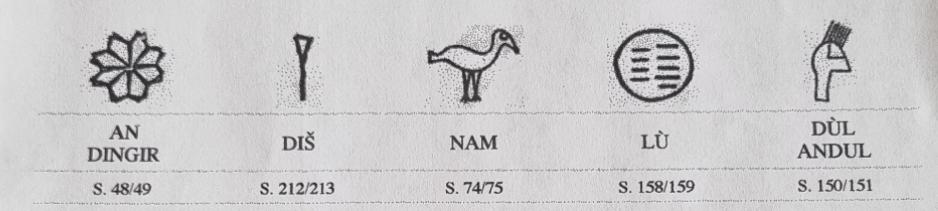

Der Diskos von Phaistos enthält auf seinen beiden Seiten A und B eine minoische Inschrift. Sie konnte bisher nicht entziffert werden. Ihre Zeichen sind in Fächer eingeschrieben. Die Fächer sind aneinandergereiht. Die Fächer-Reihen sind auf beiden Seiten der Tonscheibe in einer Innenspirale und in einem Aussenkranz angeordnet. Am Anfang des Aussenkranzes auf der Seite A steht ein Fach (A 20 nach Olivier) mit fünf Zeichen. In seinem Werk «Scripta minoa» aus dem Jahr 1909 hat der Archäologe A. Evans den Zeichen Namen gegeben. Einzelne Namen sind von späteren Forschern übernommen, z.Teil auch geändert worden. Es handelt sich im Fach A 20 um die in den Ton gestempelten fünf Zeichen »Rosette», «Hammer», «Taube», «Schild» und «Federkopf».

Auffallend viele Zeichen der minoischen Schrift aus Phaistos auf Kreta sehen gleich oder ähnlich aus, wie die sumerischen Zeichen aus Uruk in Mesopotamien. Allerdings liegen zwischen den archäologischen Datierungen der beiden Schriftsysteme fast 2'000 Jahre. Dieser zeitliche Abstand hat bisher vergleichende Arbeiten verdrängt.

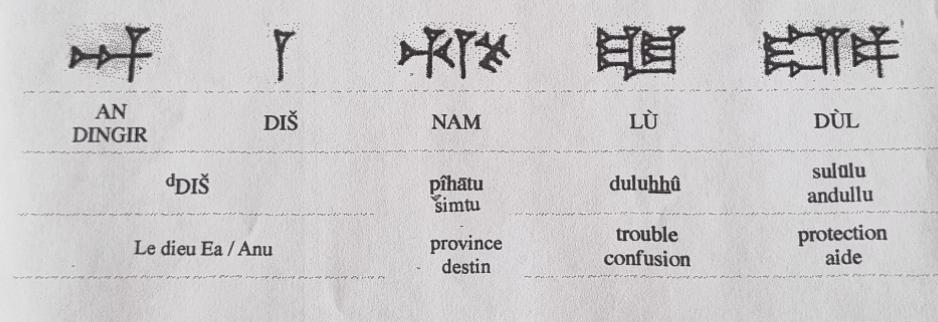

In seinem Werk über «Archaische Texte aus Uruk» hat der Orientalist A. Falkenstein dargelegt, dass aus den sumerischen Zeichen die Keilschrift entwickelt worden ist. Der französische Altorientalist R. Labat hat die gleiche Arbeit in seinem «Manuel d’épigraphie akkadienne» ebenfalls geleistet.

Die inhaltliche Bedeutung der einzelnen Keilschriftzeichen ist bekannt. Somit ist der Versuch verlockend, neben den sumerischen Zeichen aus Uruk neu auch die minoischen Zeichen aus Kreta durch die entsprechenden Keilschriftzeichen zu ersetzten und so die Bedeutung der bisher nicht entzifferten minoischen Schrift zu entschlüsseln.

Das Zeichen «Rosette/Stern»

Der Stempel der achtblättrigen Rosette auf dem Diskos ist in besonders präziser Schönschrift dargestellt. In der alltäglichen minoischen Handschrift auf anderen Unterlagen ist die Rosette zu einem achteckigen Stern geworden, der aus vier Strichen besteht, die sich in ihrer Mitte kreuzen.

Die Suche nach dem Keilschriftzeichen für «Rosette / Stern» führt in der «Zeichenliste der archaischen Texte aus Uruk» der Archäologen M. Green und H. Nissen zum Zeichen «AN / DINGIR».

Im «Sumerischen Lexikon» sah Pater A. Deimel als Urbild für das Zeichen AN / DINGIR einen «Stern» mit den Bedeutungen «hell, glänzend, Himmels(gott), hoch».

Im «Manuel d’épigraphie akkadienne» gibt Labat für DINGIR die Bedeutung «dieu» und fügt hinzu, dass dieses Zeichen als Determinativ vor Götternamen steht. Zum Zeichennamen «AN» vermerkt Labat die Bedeutungen «ciel» und «le dieu Anu».

Das für den Stern stehende Keilschriftzeichen AN / DINGIR kann «Gott» oder «Himmel» meinen.

Der Hammer

In der «Zeichenliste» finden wir den «Hammer» nur als gegen oben verdickten senkrechten Keil. Das zugehörige Keilschriftzeichen trägt den Namen DIS.

Im «Sumerischen Lexikon» geht Deimel beim senkrechten Keil von einer ursprünglichen Bedeutung als Zahl aus. Er weist aber auch darauf hin, dass das Zeichen «DIS», wenn es nach dem Zeichen für Gott steht, auch den Gott Anu bedeuten kann, wobei Anu in zweiter Lesung auch Ea heisst. In seinem «Pantheon Babylonicum» ergänzt Deimel, Anu sei der «Vater und König der Götter» gewesen.

Die Kombination der ersten beiden Zeichen im Fach A 20 « Rosette + Hammer» hat also die Bedeutung «Gott Anu».

Die stehende Taube

Die Zeichenliste von Green/Nissen schreibt dem Bild der «Taube» das Keilschriftzeichen NAM/SIM zu.

Im Sumerischen Lexikon beschreibt Deimel als Urbild für NAM die «Taube» als einen Vogel mit ausgestreckten Beinen und gibt als ursprüngliche Bedeutung für NAM «Schicksal». Das Zeichen hat ferner die Bedeutungen, «Provinz, Statthalter, Stellvertretung, Ersatz».

Labat schreibt zum Zeichen NAM, es diene im Sumerischen zur Bildung von Abstrakta und habe die Bedeutungen «Schicksal, Amt, Verantwortlichkeit, Land, (destin, office, responsabilité, province)».

Der Schild

Bei Green/Nissen führen die Zeichen eines Kreises mit unterschiedlich vielen Punkten zum Keilschriftzeichen mit den Namen GUG2, GAR5 und LU3.

Das zum «Schild» gehörige, GUG2 kommt im «Sumerischen Lexikon» als lu-ù, gu-ug vor. Als Urbild übermittelt Deimel die «Schote» einer Hülsenfrucht. Unter lu-ù lauten die Grundbdeutungen «aufrühren, verwirren».

In Labats «Manuel» hat lu-ù die Bedeutungen «verwirren, Unordnung, Durcheinander (troubler, trouble, confusion)».

Der Federkopf

Das Keilschriftzeichen «Federkopf» nennen Green/Nissen SUR2.

Zum Federkopf gibt Deimel das gleiche Keilschriftzeichen. Er schreibt im «Sumerischen Lexikon», das Urbild des Kopfs mit Kopfbedeckung habe die Grundbedeutung «geschützter (beschatteter) Kopf», und die Bedeutung «Schirm, Schutz».

In Labats »Manual» steht für das Zeichen SUR «Hilfe, Schutz (aide, protection). Im Sumerischen kann das gleiche Zeichen sowohl für ein Substantiv als auch für ein Verb verwendet werden. («bouche», mais aussi «parler»).

Marie-Louise Thomsen geht in ihrem Werk «The Sumerian Langage» 1984 davon aus, dass im Sumerischen das Verb immer am Schluss des Satzes steht. Da der «Federkopf» am Schluss des Fachs A 20 steht, dürfte er die Bedeutung «helfen, schützen» haben, und da am Anfang des Fachs A 20 mit Anu/Ea offenbar ein göttliches Wesen angerufen wird, ist hier wohl von einem Vokativ «hilf! schütze!» auszugehen.

Eine Bitte um Frieden

|

Im "Manuel d'épigraphie akkadienne" von Professor R. Labat finden sich dazu folgende vom Sinn oder vom Aussehen her ähnliche Zeichen:

|

Von diesen Bildzeichen leitet Labat folgende Keilschriftzeichen ab:

|

Die Zusammensetzung der fünf Zeichen des Fachs A 20 auf dem Diskos von Phaistos ergibt den Satz:

Anu, schütze unser Schicksal (destin) vor einem Durcheinander!